梅干しは自作すれば塩分調整が自由にできます。 あまり薄塩では持ちませんが、10%にすれば長持ちする梅干しを作れます。 15年後の梅干し

庭に古梅が生えています(幹に苔が付いて風情あり)。

これが毎年のように大量の実を付けます。

この梅は実は小さいですが、小さいなりに皮が薄くておいしいので、この梅で10%の梅干しを作ります。

梅拾い

地面から少し浮かせた網で受けます。

こうすれば落ち梅に虫が入りません。

地面にそのまま落としてしまうと、夜の間に虫に食われるので、必ずこのように受けてください。

斜面にはブルーシートを敷きます。

下に転がるので、斜面の方が集めやすいものです。

アク抜きと予備漬け

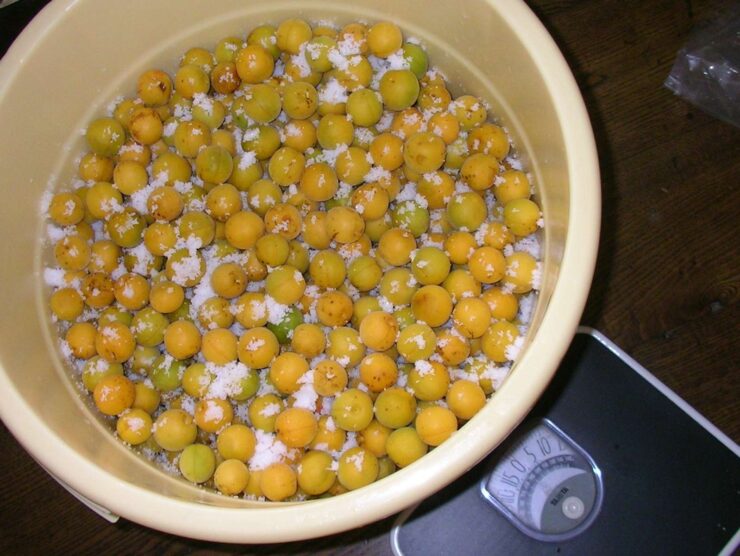

毎日、拾っては水を張った樽の中に付けてアク抜きをします。 自然に落ちた梅なので、軸などは残っていないので楽に作業を進めることができます。 購入する場合はなるべく完熟の梅を入手してください。 未熟な梅は軸の取り外し作業が結構面倒です。 一晩アクを抜いたら、梅の重さをメモしながら樽に入れ、塩(海塩)を少しずつ足していきます(塩の重さもメモしておいてください)。 塩は最後の梅を入れたときに10%になるようにするため、少なめに入れるようにします。赤穂の天塩 5kg

塩の調整

梅を拾い終わったら、最後に塩の量を調整します。

その年の温度や梅の熟し具合を感じながら塩分量を決めますが、慣れないウチは「塩は多めにする」方が安全です。

最低でも10%は入れないと、恐らく失敗すると思います。

※ほんの少しの量を漬けるのであれば、アルコール消毒や煮沸消毒などで塩分量を減らせます。

梅の重さ程度の重石を載せておきます。

カバーを掛けて虫などが入らないようにしてください。

透明な白梅酢が上がりました。

ここまで来ればもう完成したも同じです。

この白梅酢で紫蘇の葉を揉んで、一緒に漬け込みます。

干し開始

お盆の頃まで樽で漬けておきます。

時々様子を見て、白いカビが出ていない事を確認します。

塩が少なすぎると黴びるので、カビが少ないうちに捨ててください。また塩を足してください。

次の年からはもう少し塩を多くして漬ける方が良いでしょう。

※慣れないうちは塩は濃い方が安全です。その年の気温などで黴びやすさは変わります。

干し始めました(これは紫蘇が多いタイプ)。

晴れが三日ほど続くと良いものができます。

樽の中の梅酢にも陽を当ててください。

一日干したら、夕方には梅酢に戻します。

これを2回繰り返し、最後は梅酢に戻さずに完成です。

※落ち梅で作ると皮が非常に柔らかいので注意して扱います。

こちらは紫蘇の少ないタイプ。

赤見が少ないです。

香りも異なるので、料理によって使い分けてください。

15年経過後

梅干しを漬けて10年ほどすると、ゼリー状のペクチンが出てきます。

・ペクチンの豊富な完熟した梅を使い

・梅の重さの10%の塩を使い

・漬けた樽を冷暗所に置く

・一切手をつけない

このやり方で作った梅干しには全てペクチンのセリーができています。

このペクチンゼリーは色々な料理に使えます。

10年ほど熟成するとゼリー状のペクチンの塊が出てきます(これは15年熟成させた梅干し)。

一般的に販売されてる梅干しは、熟成期間がせいぜい一年程度です。

この梅干しは、しょっぱく、味の荒々しさがあります。

「梅干しはしょっぱい」と言われてしまうのは、この梅干しが原因です。

3年ほど熟成させると、味が滑らかになります。

3年もの程度の梅干しであればネットで入手できます。

一方、10年を越えて熟成させると、更に梅干しはまろやかになりペクチンが析出し、上品な味に変化します。

塩辛さは全く無くなり、ねっとりした柔らかな酸味だけが残ります。

このペクチンを素麺やうどんの出汁にちょっと入れたり、卓上での調味料としても使えます。

ペクチンは繊維質の塊です。ペクチンの研究情報

整腸作用や便秘解消、コレステロールや血糖値の低下作用などがあります。

折角梅干しを作るのですから、大量に作って10年20年と熟成させてみてください。

購入リンク

コメント