庭やプランターを使って家庭菜園を始めてみませんか。

燃えるゴミで出せる培養土を使えば、不要になった土の処分の心配もありません。

プロの真似をしない

家庭菜園ではプロの真似をしないことをしっかり覚えておいてください。

家庭菜園での畑との付き合い方はプロとは異なります(大多数のWEBの記事はプロ向けです)。

「野菜をなるべく長いこと食卓に載せたい」ですよね(プロは「一挙に収穫」を目指してます。家庭菜園で同じ野菜を一挙に収穫すると家族に嫌われます?)。

「弱くて小さいのを間引く」のではなく大きいのから収穫します(その間に小さいのが育つ)。

詳しくはこちらからどうぞ

練習にはプランターを使うと便利です

はじめてならプランター栽培で練習するのも良い方法です。

コンパクトで場所をとらず移動しやすい。

日当たりの良い場所へ自由に移動できるのはとても便利です。

練習が終わったら、そのまま畑の土にできます。

また燃えるゴミとして出せる培養土もあります(とても軽くプランターにピッタリ)。

プランター栽培へジャンプ

庭土を畑土にする

庭の土を野菜栽培ができる土(畑土)に変えます。

土の状態によって畑にする方法が異なります。

土の深さを調べ、水はけを確認し、pHを調べます。

もし庭に広葉樹が生えているなら、風向きと日射しの方向を考えて畑を作ります。

落ち葉が畑に落ちてくるようにすれば、自然の腐葉土になります。

また木陰を上手く利用することで、日向から日陰に連なった畑にすることができます(日当たり具合に応じて色々な野菜を作れる、また収穫期間を長くすることもできる)。

シャベルで掘り返せるなら

庭をシャベルで掘り返せるようなら、土の深さを調べます。

畑にするには畑土として30cmほどの深さが必要です。

シャベルで30cmほど掘ってみてください。

黒土の続く深さが畑土の深さです。

途中で赤土が出てくるようなら、畑土としての深さはその手前までです。

一般的に野菜作りには「30cmの深さの畑土が必要」と言われています。

「それっぽっちで良いの?」と思われるでしょうが、30cmあれば大根でさえ育てられます。

また長さの短いニンジンやゴボウなどもあるので、30cmで十分です。

続いて水はけ具合を確認します。

掘り返した土にバケツやホースで水を撒いてください。

1時間ほどで水が消えるようなら、そのまま畑として使います。

水はけが悪い場合は、畝を高くして使うようにします。

砂利を敷いて網を被せてから土を載せる方法もあります。

続いて牛糞堆肥を入れます。こちらからジャンプしてください。

シャベルで掘り返せない場合

庭の地面が固いときは、無理して掘り返す必要はありません。

土の水はけを調べ、水はけが良いようなら上に土を載せれば畑になります。

水はけが悪い場合は、砂利を敷いて網を被せてから土を載せます。

大きなプランターのようなものです。

土は大量なら造園土木屋さんからになりますが、小規模な家庭菜園ではホームセンターで培養土や腐葉土を入手します(どちらでも構いません)。

広葉樹の生えた山が近いなら、許可を得て腐葉土をもらってくる方法もあります。

レイズベッドを使うこともできます。

続いて牛糞堆肥を入れます。こちらからジャンプしてください。

レイズベッドを使う

レイズベッドには何種類かあります。

・底が塞がったタイプ

・底が開放されたタイプ

それぞれ地面に置くタイプや少し高くなっているタイプなどがあります。

地面の水はけが悪いなら、少し高さのあるタイプを使います。

水はけが良いなら、底が開放されたタイプが良いでしょう。

牛糞堆肥を入れる

畑で一番大事なのは堆肥ですが、必ず牛糞堆肥を使います。

鶏糞や豚糞は肥料成分が強すぎるので堆肥としては使えません(これらは肥料として使います)。

牛糞堆肥だけで育てるぐらいの気持ちで大量に入れます。

もし腐葉土があれば、これも良い畑資材です。

近くに広葉樹の山や林があれば、許可を得てもらってきてください。

また落ち葉から腐葉土を作ることもできます。

畑の酸性度(pH)を調べる

殆どの野菜はpH6~7程度の畑土が最適です。

畑土を予めpH6近辺にしておけば、あとは実際に使うときに調節できます。

リトマス試験紙で測るのが安価で確実です。

容器に土と水を1:2ほど入れ、シャカシャカしてから上澄み液をリトマス試験紙で調べます。

pHメーターで測るほど正確ではないですが、実用十分な精度で測れます。

続いて日当たり別の栽培方法です。

土に挿して測るタイプの数千円の酸度計は使えません。

土の水分や肥料に反応してしまい、かなり不正確です。

アタゴ製のpHメーターはとても正確に測れますが、センサーの寿命が2年ほどと短く、値段もそれなりにします。

日当たり

ご自宅の庭の日当たりや風通しの条件に合った栽培をします。

条件に合った野菜を選び、弱点をカバーしながら栽培します。

基本で大事なことは「牛糞堆肥をたっぷり使う」こと。

「牛糞堆肥と腐葉土で育てる」ぐらいの気持ちでやってください。

野菜は肥料で育てるのではありません。

野菜は土と日光で育てます。肥料はオマケみたいなもん。

良い土と良い日射しがあれば丈夫に育つので、虫が付きにくく病気も出にくい、また肥料の効きも良くなるので減らすことができます(肥料の少ない野菜はおいしい)。

- 日当たりが良く風が通る

庭を畑として使う場合に最良の場所です。

最も野菜栽培に向いています。 - 日当たりは良いが、風通しは良くない

病気と害虫に気を付けて育てます。 - 一日のうち数時間は日が当たる

この条件に適した野菜を育てます。こちらに一覧があります

半分日陰の方が良く育つ野菜もあります。 - 庭に全く陽が当たらない

プランターや鉢を使いベランダなどで育てます。

プランター栽培へジャンプ

一日に数時間だけ日のあたる畑に向いた野菜

半日程度の日当たりで育つ野菜の一覧です。

イチゴ、春蒔き法蓮草、カブ、春菊、クレソン、サトイモ、ラッキョウ、ネギ、アスパラガス、パセリ、セロリ。

こちらは半日陰を好む野菜です。

ニラ、ミョウガ、ミツバ、フキ、ショウガ、ハタワサビ。

ミョウガやフキは一度植えれば半永久的に収穫出来るのでお薦めです。

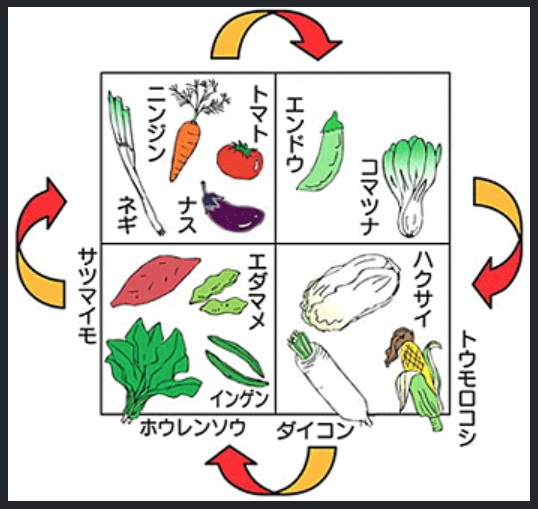

栽培を始める前に:連作障害について

何年か野菜を作っていると、連作障害が出る場合があります。

連作障害が出ると野菜が弱るので、虫が付いたり病気にかかります。

野菜が弱ると虫が付きます。虫が付いていたら「弱ってる」と判断できます。

連作障害を回避する方法

これを避けるには、毎年の作付け状態を記録するのが簡単です。

「何月何日に畑のどこそこに何を植えた」と書いておきます。

去年、キャベツを植えた場所に、今年は白菜を植えた。

こう言うのも連作になります(野菜の品種は違ってもどちらも同じ「アブラナ科」なんです)。

野菜の「科」はいずれ覚えてしまいますが、それまでは少し気を付けてください。

なお接ぎ木苗を使えば連作障害を防ぐことができます。

畑をいくつかの区画に分けて、回転させながら使います(JA愛知の図より)。

家庭菜園で人気の「トマト・ピーマン・ジャガイモ・ナス」はすべて同じナス科です。

一度植えたら3年は同じ科を植えないようにします。

一方「キャベツ・カブ・ダイコン・ハクサイ」はアブラナ科です。

これらは1~2年は同じ科を植えないようにします。

家庭菜園ではナス科とアブラナ科を栽培することが多いので要注意です。

逆に連作障害の出にくい野菜もあります。

「サツマイモ・コマツナ、ネギ、ニンジン、ニンニク、ラッキョウ」などはあまり神経質にならなく大丈夫です。

上手く組み合わせて栽培してください。

連作障害が出てしまったら

もし連作障害が出たら、数年間畑を休ませるのが効果的です。

緑肥(雑草でも良い)などを植えて放置しておくことで自然の力で蘇ります。

この方法が一番良いです(野菜の味も良くなる)。

連作障害が出たら家庭菜園ではこの休耕作戦でしのいでください。

プロ農家では薬を撒いたり客土などをしますが、家庭菜園でそこまでする必要はないでしょう。

家庭菜園にお薦めの野菜(種から育てる)

家庭菜園で野菜を育てるときに2つの方法があります。

- 自分で種を播いて育てる。

間引きを食べられるので、完成まで待つ必要が有りません。

また長い間収穫が続くので、家庭菜園でのお薦めはこちらです。 - 苗屋さんやホームセンターなどから野菜苗を購入して植え付ける。

苗で売っている野菜は実のなる野菜が多く、完成まで待つ必要があります。

また背の高い野菜が多いので、杭を立てたりなど手間がかかります。

収穫後の枝葉や根の後片付けも考えておく必要が有ります。

どちらの方法でも「最高(の収量や見た目)を目指さない」でください。

これでお金を稼ぐわけではないので、どうか「おいしさ第一」で育ててください。

最高を目指すといきなり手間が増え、畑にも負担がかかり、更に野菜の味が落ちます。

お薦めの種から作る野菜

育てやすい品種として・・・

カブ、春菊、大根、ルッコラ、水菜、ほうれん草。

白菜は少し育てにくいですが、間引きで食べてしまうのであれば簡単に栽培できます。

これらはどれも春から秋までずっと蒔いて大丈夫です。

中には花が咲いてしまったり、上手く育たない場合もありますが、家庭菜園では問題にならないでしょう。

上手く育たないようなら途中で食べちゃえば良いし、他の野菜もあるし、最悪スーパーでお野菜を購入

お薦めの野菜

簡単でおいしくて、しかも長期間収穫が続く野菜です。

種から作る野菜は、どれも大きく育った方から食べ始めてください。収穫の仕方はこちら

リンクのある野菜は、クリックで栽培方法にジャンプします。

- 亀戸大根

小型の大根で独特の風味があります。葉が特においしい。 - 耐病総太り大根

ごく一般的な大きいサイズの大根です。

一年中蒔けますが、完成品が欲しいのなら8月に蒔きます。 - 春菊

春先から秋までずっと収穫出来ます。

途中で花が咲いたりもしますが、茎の周りの葉を収穫出来ます。

抜かずに葉をちぎりながら収穫すれば、霜が降りるまで食べられます。 - 水菜

夏から冬にかけての野菜です。

サラダや鍋がおいしいです。大根と水菜のサラダ - 小カブ

間引きが最高においしいです。

小カブと言っても放置すると結構大きくなります。 - ほうれん草

ほうれん草も作る価値のある野菜です。

半日陰でもよく育ちます。 - 黒田五寸(ニンジン)

抜群なおいしさのニンジンです。

夏に蒔いて翌年の春まで畑に置く栽培法もあります(冬中収穫出来る)。 - エメラルド(オクラ)

収穫が数日遅れても固くなりにくいオクラです。

実が付き始めたら毎日収獲してください。 - てがるごぼう

短いタイプのゴボウです。

これの間引きのサラダや味噌漬けはとてもおいしいです。 - ルッコラ

胡麻の香りの野菜です。サラダがおいしいです。

種のまき方

家庭菜園での種蒔きは「すじ蒔き」がメインです。

なぜなら間引き菜を食べたいから。

すじ蒔きして、間を収穫して食卓へ、そして残した分を完成させればお得です。

すじ蒔きは以下の手順が基本です。

- 棒などを押しつけて溝を付け

必ず押しつけて下さい。

フワフワのままでは発芽しません。 - 溝の中に1cm間隔で種を1個(ニンジンだけは3個)置き

- 土を5mmほどかけて押し付け

必ず押しつけて下さい。 - 上からジョーロで静かに水遣りします。

種の条間隔などは種袋の裏に書いてあります。

「種蒔きの一週間前に苦土石灰」とか「元肥を一握り」とか良く書いてありますが、畑によって異なるので、鵜呑みにしない方が良いです。

大原則として、牛糞堆肥はたっぷり、それ以外はなるべく少量にします。

牛糞堆肥以外は「少ないほど良い」ので、ご自分の畑での最低量を把握するために、少なく少なく使って確認するようにして下さい(牛糞堆肥は多いほど良い)。

畑も消耗品です。色々なものを入れて粗く使うと傷みが早いので、大事に使ってやって下さい。

フワフワじゃダメ

種を蒔く所はフワフワじゃダメです。

フワフワだと水分が維持できず(土の毛細管現象が働かない)発芽に失敗します。

必ず棒や拳などで土を押しつけてから種を蒔いてください。

種の上から土をかけたら、これもしっかり押しつけます。

種蒔きではこれさえ守れば綺麗に発芽します。

なお畑の土質が良くない場合は、種を蒔く部分にだけ培養土を入れる方法もあります。

蒔きすぎに注意

「種の蒔きすぎ」に注意してください。

特にすじ蒔きの場合、どうしても多めに蒔きたくなりますが、少なすぎるぐらいでも綺麗に発芽するものです。

「種を余らせたら勿体ない」・・・分かります。でも余らせて来年使ってください。

蒔きすぎると後で却って手間がかかります。

好光性種子について。

種の中には光が当たらないと発芽しないと言われているものがあります。

「土をかけちゃダメなの?」と思われるでしょうが、土をかけないと水分が維持できません。

薄く土をかけて押しつけてください。

水分不足が心配なら光を通し湿度を保てる資材・・・籾殻や新聞紙などをかけておきます。

網の手前にニンジン(好光性種子)を二列蒔きました。

上から籾殻を載せてます。

種蒔き野菜の収穫の仕方

種蒔きして育てる野菜は、毎日の食卓で使う野菜です。

大きい方から食べ始めてください。

こうすると長い期間に亘っておいしい野菜を食卓に載せることができます。

残ったものが完成品になりますが、途中で全部食べてしまっても良いんじゃないでしょうか。

種を蒔いて野菜が育ってきたら、大きく育った方から先に収穫します。

小さい苗は残しておけば成長して、次の収穫物になります。

大きい苗が無くなると、小さい苗は成長しやすくなる。

隙間が大きくなるように選んで収穫し、空いた所に種を蒔いておくと収穫がずっと続きます。

10cmのカブが完成するまで我慢して3ヶ月待つより、1ヶ月目から小さいカブを食卓に載せる方がご家族が喜びます(種を蒔きすぎて混んでる場合は、間引いてそれも食卓へ)。

良く「弱った小さいものを間引く」と書いてありますが、あれは立派な完成品を得るためのプロの手法です。家庭菜園では立派な完成品を得るよりも「毎日の食卓に継続しておいしい野菜が載る」ことの方が大事です。

完成しないと食べられない野菜(トマトやナスなど)以外は、大きく育った方からどんどん収穫してください。

家庭菜園にお薦めの野菜(苗を購入する)

家庭菜園では大量に作ることは無いので、苗が手に入るなら苗を買います。

トマト、ナス、ピーマン、シシトウ(甘とう美人)などの実のなる野菜の苗は春になると市販されます。

苗は最も良い時期に売り出すので、タイミングを逃がさずに入手してください。

家庭菜園に慣れてきたら、徐々に自分好みの品種の苗を作るようにしましょう。

定植(苗の植え付け)

良い苗を入手できれば、かなり雑に植えても大丈夫です。

畝の高さや幅、肥料の量など、自分の畑に慣れるまで分からないと思いますが、苗が良ければかなり好い加減でも育ちますから、挑戦してみて下さい。

なおナスやオクラなどの温暖な気候を好む野菜にはマルチをする手もあります。

基本的な苗の植え方です。

- 苗を植える場所に穴を空ける

- 水を入れてグチャグチャかき回す

- その中に苗を置き

- 苗床の高さと同じ位置まで土で囲う

- 化成肥料を小さじ一杯ほど苗の周りに入れます。

※ネキリムシが居る場合はネキリベイト等を苗の周りに数粒置きます。

※苗の首が弱いようなら、割り箸などを刺して支えてください。

家庭菜園で野菜を自作していると、徐々によりおいしい野菜が欲しくなります。

おいしい品種の野菜の苗を市販していない場合は苗から作ります。

以下のリンク先の記事には、苗を自作している野菜もあります。

家庭菜園にお薦めの野菜(ジャガイモと里芋)

ジャガイモや里芋は簡単に出来てボリュームがあり、家庭菜園では魅力的な野菜です。

どちらも難しいことは無く、手軽に栽培を始められる野菜です。

ただし元の重さの20~30倍の収穫量になるので、作りすぎないように注意します。

プランター栽培

庭が無くても、広い場所を確保できなくても、プランターを使えば家庭菜園を気軽に始められます。

しかも想像以上に色々な野菜を作れます。

ちょっとネギが欲しい、パセリやカブが欲しい。プランターなら目の前が畑です。

土が疲れてきたら入れ替えるのも簡単(燃えるゴミで出せる培養土もあります)。

季節に応じて場所を変えられる、雑草が生えない、水遣りが簡単などなど・・・

プランターにはプランターの良さが沢山有り、家庭菜園が初めてならプランターでの家庭菜園を強くお薦めします(目の届くところに栽培中の野菜があるのは勉強になるし愛着が湧きます)。

小さく始めて練習しながら大きくしていきましょう。

お試し栽培

まずはお試しで、小カブを少し作ります。

小さく始めて慣れてきたら徐々に広げていきます。

プランター、培養土、種の購入

最初は小さいプランターと培養土を一袋購入します。

プランターは50型と言われる、長さ50cmほど、深さは20cmほどのものを使います(ニンジンなども試したいのであれば35cm程の深さのプランターを選んでください)。

培養土はホームセンターで売っている初期肥料入りの安い物で十分です。

一緒に「小カブの種」も購入して下さい。

可燃ゴミとしてそのまま出せる培養土があります。

しかもとても軽いので持ち運びし易く、ベランダなどではとても重宝します。

必要であれば検討してみてください。

軽い成分が多い(空気を多く含む)ので根張りの良い培養土でお薦めです。

種蒔き

プランターに8分目まで培養土を入れてください。

- 棒などを押しつけて溝を付け

必ず押しつけて下さい。

フワフワのままでは発芽しません。 - 溝の中に1cm間隔で種を1個(ニンジンだけは3個)置き

- 土を5mmほどかけて押し付けます。

必ず押しつけて下さい。 - 上からジョーロで静かに水遣りします。

※種の条間隔などは種袋の裏に書いてあります。

※軽いタイプの培養土の中には水を含んでいない製品があります。その場合は事前に水を吸わせておきます。

発芽

日陰か屋内に置いて一週間ほど待ちます(気温による)。

毎日見てやって下さい。

土の乾き具合はプランターの重さや土の色で判断しますが、日陰か屋内に置いてあれば追加の水遣りは恐らく不要です。

どうですか?出ましたか?出ましたよね!

自分で蒔いた種が発芽すると可愛らしさ爆発でしょ!

日向に移動します

芽が出たら直ぐに日当たりの良い場所に移動して下さい。

今度は直射日光が当たるので、水切れに注意(乾き具合はプランラーの重さで分かります)。

水遣りのコツですが「土が乾くのを待って一挙に大量にやる」です。

土の中に水とともに酸素を送り込みたいので、一気に大量に水遣りしてください。

大きいのを間引いて食卓へ

食べたい大きさになったら、どんどん採って台所へ運んでください。

必ず「大きいモノ」から採ることを忘れずに(大きいのを採れば小さいのが育ちます)。

種蒔きが下手だと混みすぎたりします。混んでるところは採ってそれも台所へ。

もし大きく育てて完成させたいのであれば、10cm間隔程度になるように収穫します。

乾いたら水遣りしますが、肥料は不要です(培養土に含まれてる分で十分)。

小カブの他にも気軽に栽培できる野菜があります。

春菊、水菜、パセリ、ルッコラ、小松菜、アサツキ、チンゲンサイ、葉ネギ、ミツバ、ほうれん草など。

高さが30cmほどあるプランターを使えば、ニンジンや大根、亀戸大根、短根ゴボウなども作れます。

どんどん試してみてください。

※春菊は育ったら葉をむしって収穫するので、一度植えればずっと食べられます。

なお新しい培養土でも3ヶ月ほど野菜を育てると肥料が切れてくるので、粒状の化成肥料や液肥を与えてください。

マグァンプの小粒は一度蒔けば2ヶ月効き目が続きます(必ず小粒を使ってください。中粒や大粒では効き過ぎます)。

省スペースで野菜作り

プランターは容量がわかるので、購入すべき土の量もわかりやすい。

内部の通気性がよく、根腐れしにくい構造のプランターを選んでください。

また大きめの容量であれば、野菜の根が十分に張ることができるので、収穫も増えます。

深さが必要なら不織布プランターも候補に入れて下さい。

最初は小さいプランターで始め、慣れてきたら大きくするのも良い方法です。

プランターの高さが35cmほどあれば、大根やニンジン、ジャガイモなども作れます。

水はけが悪いようなら遠慮無く穴を空けて調整してください。

燃えるゴミとして出せる培養土もあります。

とても軽いのでプランターにピッタリです。

プランターを置く場所

人間が快適だと思う場所にプランターを置いて下さい。

人間も野菜も良い環境は同じようなものです。

プランターでの栽培も畑と同じように、日当たりと風通しが重要です。

少しでも良く陽の当たる場所を選んでください(数時間の日当たりがあれば十分)。

太陽光が反射する白い壁の前なども良い場所です。

風通しの良さは洗濯物が干せるかどうかで判断します。

日当たりや風通しが悪いと栽培が難しくなります(野菜が弱るので虫が付いたり病気になる)。

その他、排水溝の存在も確認してください(排水溝が無い場合は下にトレーを敷きます)。

なおプランターをコンクリートの上に置くと暑さ寒さが直に響くので、少し高めの台やブロックなどを置き、その上に載せるようにします。

人間が快適だと思う場所に置いてください。

野菜栽培の温度としては5~30℃ほどを目安にします。

極端に暑くなる(寒くなる)場所には置かないでください。

またエアコンの室外機の前は風が当たると痛むので避けてください。

水は自分で管理したいので、できれば雨の当たらない場所の方が育てやすいです。

背の高い野菜を奥に置き、背の低い野菜は前に置くなどして配置を工夫します。

また棚やベランダ用のフック、フラワースタンドなども利用できます。

高さ方向を利用して色々な野菜を育てて下さい。

プランター栽培向きの野菜

プランター栽培が初めてだと、まず何の野菜を植えればいいかが悩ましいです。

実はプランターでもほとんどの野菜を育てることが出来ます。

ただ大きくなる野菜は手間がかかり、管理も面倒です。

慣れるまでは小さめの野菜を中心に育てて下さい。

カブ、春菊、水菜、パセリ、ルッコラ、ニラ、セロリ、小松菜、アサツキ、チンゲンサイ、球レタス、ネギ、ミツバ、ほうれん草なども大丈夫です。

いずれも「食べれば何も残らない(後片付けが不要な)」野菜を育てます。

こちらのお薦めの野菜も参照してください(オクラを除いてプランターでも栽培できます)。

土の深さが30cmほどあれば、亀戸大根やニンジン、短根ゴボウなどの根菜類も栽培できます。

ただしプランターでトマトやナスやスイカなどを作ることはお薦めしません・・・手間とリターンが釣り合わない、収穫後に残る枝葉や根の処分も面倒です。

家庭菜園では「おいしい野菜を簡単に作る、毎日の食卓に載せる」と言うことに重点を置いてください。

収穫の詳しい方法はこちらをご覧ください。

これは小カブです。

春菊や水菜などの葉物野菜は簡単に作れて収穫期間も長く、家庭料理に最適です。

ニンジンなどの根菜も栽培できます。

ブロッコリーもプランターで栽培できます。

購入リンク

コメント